《红毯先生》:爱是一切的目的-k8凯发官网

《红毯先生》也许是最不该出现在春节档的电影。

虽然《我们一起摇太阳》已经正式撤档,并在一片群嘲声中得了个“逃兵”的绰号,但是《红毯先生》所担负的期待显然要远远高过《摇太阳》。

一方面,这是宁浩与刘德华数年以来第一次“正式合作”,可谓“万众期待”;另一方面,宁浩,刘德华,这两块金字招牌,几乎从没有在市场上遭受过败绩。

可它就是发生了。上映六天,目前的票房还是只有七千万出头,预计票房也不超过一亿。对于宁浩和刘德华这样的“咖位”来说,可谓惨败。

可这一切到底是怎么发生的呢?宁浩到底想用这部片子讲些什么,为什么他要执拗地“一反常态”,放弃了他曾经驾轻就熟的商业片技巧和套路,去拍这么一部作品呢?

这一切还是要从源头说起。

一、时代抛弃你的时候,连声招呼都没有

2003年的时候,宁浩拍摄了他真正意义上的处女作《香火》,讲一个和尚为了拯救庙里的佛像四处化缘的故事。

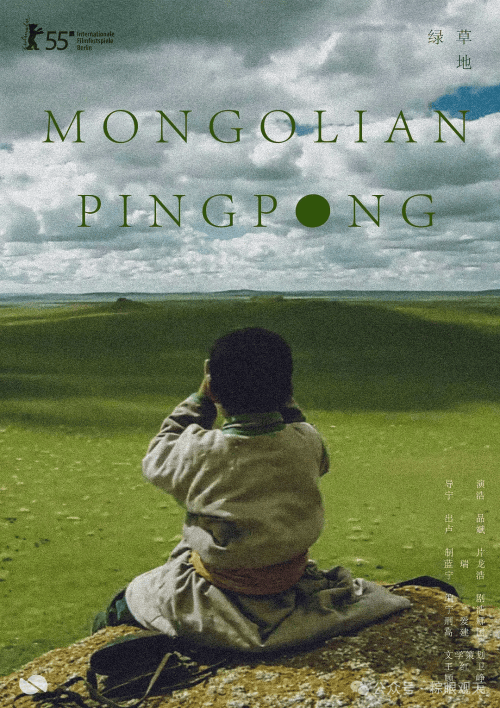

2005年,宁浩第一部正式的院线长片《绿草地》上映。文艺的议题在那个歌唱选秀和中国式大片正如火如荼的年代,当然无声无息。

2006年,宁浩真正的翻身之作《疯狂的石头》上映。这部影片在中国电影史上的地位自不待言。不仅宁浩一跃成为市场和资本的宠儿,还连带带动了黄渤等人的大红大紫。

2009年,《疯狂的赛车》上映,虽然被不少人诟病“创新不足”,但延续了上一部的成功和口碑。

2012年,《黄金大劫案》上映,虽然票房和口碑一般,是宁浩作品中相对不出挑的一部,但捧出了雷佳音。

2013年,几经辗转的《无人区》终于上映,被很多人认为是宁浩最好的作品。

2014年,《心花路放》上映,成为当年国产片票房冠军。

2018年,宁浩的“坏猴子72变”孵化出的项目《我不是药神》掀起狂潮,获得口碑、票房、奖项的大满贯,宁浩正式从当初被人青睐的“千里马”转型成为“伯乐”。

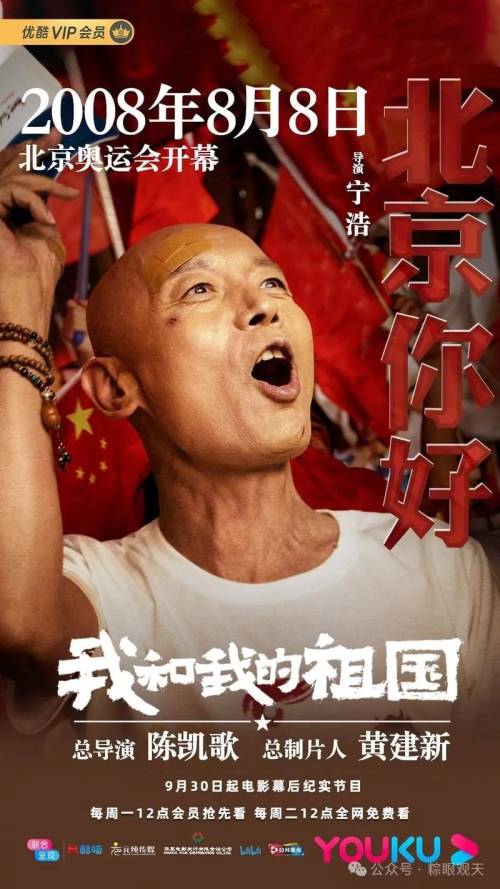

2019年,《疯狂的外星人》上映,在春节档赢得22亿票房,为“疯狂三部曲”的终章。同时,宁浩执导的《北京你好》单元也成为献礼片《我和我的祖国》中评价较高的一部。

2020年,宁浩担任总导演的《我和我的家乡》上映,延续了《我和我的祖国》的辉煌。

2020年,宁浩接受《十三邀》许知远的专访。

可以看到,宁浩这些年虽然算不上高产,但也以稳定的频率推出作品,并且也基本都获得了市场的认可,几乎没有败绩。

然而,真实的宁浩却并不如我们印象中一贯的他,笑傲市场闲庭信步。《十三邀》访谈中的他,以及《红毯先生》中那个夹在几方之间的导演角色,恐怕才更接近他的真实状态。

当年我看宁浩的“十三邀”访谈,最为惊讶的是他竟在想“到底要不要拍电影了”。到底是什么原因让这么一位深受观众欢迎的导演有如此的“退意”?

我一度以为是审查环境,尤其是《无人区》的遭遇,让宁浩感受到了环境的复杂性,甚至用《黄金大劫案》这样较为“敷衍”的作品来应付观众的期待。

但这样的解释力又不完全足够。众所周知,宁浩虽然也是科班出身,可相对于其他的第五代、第六代导演来说,宁浩是一个完全从市场中成长起来的“野生”导演。当年的《疯狂的石头》横空出世,让观众终于从国产电影中得到了如同好莱坞一样的叙事节奏、镜头剪辑、观影快感,使他们慨叹“终于有适合我们看的国产商业片了!”

同时,那个时代正是观众对“国产大片”从新鲜到厌弃的节点。当年张艺谋的《英雄》正式开启了国产大片的旅程,而之后的《十面埋伏》,包括冯小刚的《夜宴》、陈凯歌的《无极》等,都遭致了一片恶评声。以至于当年观众主动上街安利《疯狂的石头》,“不受你们那份罪!”

因而,宁浩当年的爆火,加上他被刘德华发掘的传奇经历,让观众有了一种“自己投票选导演”的成就感。加上那个年代,平民歌唱选秀正如火如荼,“选人民自己的歌手/导演”成为了娱乐平民化的slogan。因而宁浩,包括后面徐峥等人的红火,颇有点“对抗强权”的味道。

二、打不死的国师

然而,故事总是故事。身为这个圈子里的一员,宁浩不可能不受到同样的“束缚”。

宁浩在《十三邀》访谈中,说到自己意识到是那个“笼子里晃树枝的猴子”花了很长时间。而我们也看到,宁浩在《心花路放》获得成功后,有五年的时间没有导演作品,直到《疯狂的外星人》上映。

我之前一直有个猜测,2019年春节档,《流浪地球》vs《疯狂的外星人》的“刘慈欣vs刘慈欣”大战,让宁浩第一次感觉到自己不再是那个市场青睐的宠儿了。

这并不完全是票房的原因,因为《疯狂的外星人》虽然票房不及《流浪地球》,但也是春节档的亚军。

真正的变化来源于舆论环境。众所周知,正如去年春节档《满江红》和《流浪地球2》引发了又一次的舆论大战一样,当年2019春节档,《疯狂的外星人》作为《流浪地球》的主要对手,也一样遭到了“球粉”这个群体的口诛笔伐。

当年因为高清盗版的传播,很多球粉认为是竞争对手“恶意打击”《流浪地球》的票房,而《疯狂的外星人》包括导演宁浩首当其冲成为了被讨伐的对象。

而实际上,当时的高清盗版是某家影院人员监守自盗的行为。并且被盗版的除了《流浪地球》,也包括《疯狂的外星人》《飞驰人生》《新喜剧之王》等几部热门影片。

宁浩不仅是“人在家中坐,锅从天上来”,莫名其妙成了打击对手票房的黑恶势力。并且他还多次帮助了郭帆团队和《流浪地球》,包括并不限于将《疯狂的外星人》的宇航服免费借给《流浪地球》用。

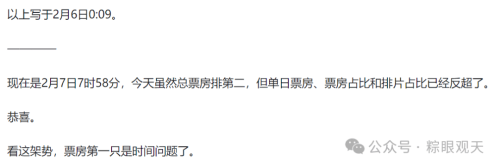

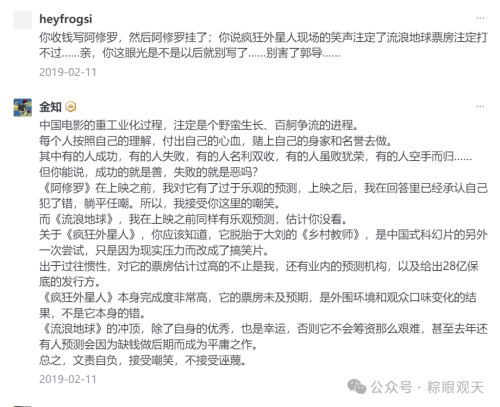

而更重要的来自观众口味的变化。知乎著名影评人“金知”本身是刘慈欣书粉,在2019年《流浪地球》上映前,也对其做过预估。她根据春节档前两天的票房数字认为《流浪地球》可能不敌《疯狂的外星人》。

结果遭到了球粉的“奚落”:

事实上金知本人很看好郭帆:

本来是“人民选择的导演”,现在却成了“落后保守的标志”,原来是“对抗强权的少年”,如今自己成了“恶龙”,宁浩心中的变化可想而知。

在“钛媒体”最新对宁浩的访谈中,我找到了证据:

在2019年春节档上映的《疯狂的外星人》则是一部口碑成绩出现两极分化的作品,也是宁浩目前为止唯一一部改编自既有文学ip的电影。有人在其中看到了自己民族的劣根性和特有的生存法则,「鲁迅写的外星人故事」,而批评者则认为自己对于国产科幻电影的高预期远远没有被满足。

客观上说,同在这个档期的工业电影《流浪地球》正是抓住这个空档一跃而出。

如果我们回到城乡文化二元叙事里,宁浩在《疯狂的外星人》里大踏步地继续已经被验证成功的破铜烂铁风和蓝领审美,而刘慈欣的作者性相应地得到了削弱。这多少是一个无奈的选择,两个强势创作者的合作势必具有交锋感和排他性,因此这场改编的难度极大,甚至让主创团队一度失去兴趣。最后宁浩决定回到所擅长的创作闭环之中。

一定程度上,宁浩想用这部电影告别那个新旧秩序交替的变革与矛盾的时代,但是城市化进展的如此之快,以至于让老影迷津津乐道的荒诞冲突,变得难以引发新一代中国观众的同感。他们熟悉的科幻电影是高度工业化的,充满着奇特的高级科学技术,而非在一个衰败的城市乐园之中,把外星人泡在了药酒里。

宁浩知道,时代真的变了。

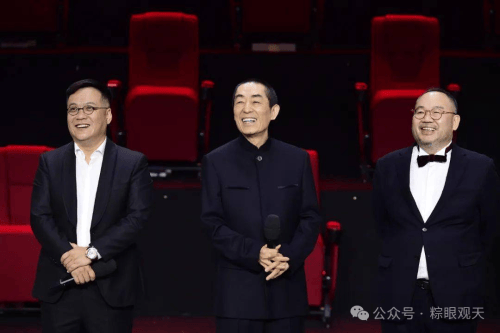

2023年春节档,四年前的大战再一次上演,不过这一年“流浪地球”的对手变成了国师张艺谋。有趣的是,当年宁浩正是以“石头”出道,打败了张艺谋为代表的国产大片,成为“屠龙少年”。而到了今天,宁浩自己被作为“腐朽势力”的代表,成了明日黄花,而“阻击先进力量”的却仍然是张艺谋。国师老当益壮,而那只屠龙少年却换了模样。

三、返璞归真

只有经历过大起大落的人,才会真正成熟。当年郭帆因为《流浪地球》的大获成功,也不可避免地有一点小小的“膨胀”。他还私下问过因《我不是药神》同样大红大紫的文牧野,是不是也有过“膨胀期”。文牧野则答到,都会的。

相对来说,《红毯先生》的主演刘德华,则更早经历了这种“大起大落”,按道理来说他会更早遇到这些“瓶颈”,作为仍然活跃在前台的常青树,也更能参破这种名利场的迷障。

也许正因为如此,他才会在二十年前着力于发掘新生力量,以“亚洲新星计划”慧眼识才发掘了宁浩,而后才有《疯狂的石头》,以及后续一系列的影视圈内部“传帮带”的操作。

这本是一段佳话,但同为圈中人,在“着相”这一点上,恐怕是同为天涯沦落人了。

某种程度上,《红毯先生》像是一部高配版的《永安镇故事集》。但两者的价值核心不同在于,《永安镇》仍然聚焦于“阶层跃升”这个过去几十年的价值核心。

而《红毯先生》讲的则是早已功成名就的“208w”的故事。也因为此,它不可避免地会被认为是“同情既得利益者”的偏右立场的作品。

可能也是因为这点,所以宁浩在接受访谈时直接将影片的主旨“揭秘”,声称自己拍的是无效沟通。

但这真的是准确的吗?我们看到,片中虽然有些人确实处于“沟通不能”的状态,但仍然有一些人是善于沟通的,比如刘伟驰的经纪人林伟国。

表演者单立文,很多男性观众可能会熟悉,他所主演的不少香港“情色片”,即便在那些粗制滥造的年代,扮相也算得上清秀俊朗,令人印象深刻。宁浩用他来饰演与刘伟驰最近的人,显然也有别样的意趣。

然而对于有些人来说,沟通是项职业,对有的人来说,则是跨不过的心理障碍。宁浩总结的原因是傲慢。

这个“傲慢”很容易让人联想到很多东西。比如影片中表现的投资人的傲慢,导演的傲慢,刘伟驰本人虽不彰显但自以为是的傲慢,等等等等。

事实上,我们可以大胆猜测一下,在宁浩以及宁浩想象中的刘伟驰眼中,真正傲慢的是两者:

第一是影片中没有现身,但仍然无处不在的那个“天花板”。这个天花板左右着电影环境的发展,比如政策、审查、立项等等等等。

对于这点,宁浩的表现是早已接受了现实,无论从《十三邀》访谈,还是《红毯先生》中,都看不到对于这个“看不见的顶层”的愤懑或任何其他情感。

但话虽如此,“天花板”的影响仍然无处不在,我们依然能从蛛丝马迹中得窥一二。比如一开始的颁奖礼中,刘伟驰自信满满能够获得奖项,却最终也只是为他人“做嫁衣”。

我们知道,现实中的成龙大哥从未获得过香港金像奖,而刘伟驰的境遇也多半映射了宁浩:宁浩本人从未得过代表华语最高电影水平的“三金”奖(金鸡、金像、金马),只凭《我和我的祖国》得过华表奖的优秀导演奖。

虽然宁浩有能力以市场成功占据华语影坛的一席之地,也有能力以《我不是药神》这样的作品搅动严肃的社会议题,但他也清楚地知道,他从来不是这个主流价值和主流话语的“第一人选”。即便他以总导演的身份参与了《我和我的家乡》项目,这也仅限于能力和技术上的。

这样的宁浩,显然正如传说中的孙悟空一样,纵然能力逆天矢志不渝,但也依然翻不过如来佛的“五行山”。宁浩工作室中那尊低头闭眼沉思的行者像,就是他内心的自我投射。

如果说,“戴着镣铐跳舞”不是只他一人面临的困境的话,那么另一重“傲慢”,也是真正震动了他的内心和情感的,无疑是曾经给了他无数欢呼和鲜花的观众。

影片最后,当刘伟驰因为莫名其妙的“虐马”黑新闻,被卷入舆论场的风暴时,宁浩用大量的笔墨描写了这个曾经的“行业楷模”从懵懂到无语,到愤怒到崩溃的过程。

现实当中我们听过这样的传闻,当刘德华遵循着一贯的工作准则,准时到达片场时,竟得到了来自合作方的夸赞“您竟然这么准时”,让刘天王极为错愕:“准时不是应该的嘛?”

是的,准时,守约,亲力亲为,绩优主义,这些都是刘天王红火的那个年代明星恪守的准则。只是,那个时代过去了。

无论是刘伟驰,还是刘德华,天王戏里戏外的无奈都来源于此。就像他搞不清楚为什么“liaoliaoliao”就比“六六六”酷炫一样,他的人生信条正如他永远标准而灿烂的微笑一样,永远有一个“最佳答案”,而当今的世界,尤其是年轻人不讲究这个。

这是最让刘天王崩溃的点,同样,这也是宁浩内心的疑问。他也许想不通,为什么一个以没有大咖、没有宣发,完全“自来水”获得市场成功和观众认可的《疯狂的石头》而闻名的导演,在《疯狂的外星人》之后,不再能够拿捏观众的“痒痒肉”,甚至被认为是“阻碍中国新生电影力量”的黑恶势力的代表。这个世界究竟出了什么毛病?

也许正是这些疑问,促使他回到他的“伯乐”刘德华那里,为这些“行走的208w”,为这个表面光鲜浮华的名利场,为这个曾经给了他无数荣耀和掌声的话语圈,做出了这部《红毯先生》。

四、质素

无论从哪个方面,《红毯先生》都是一部合格的作品,甚至是宁浩这些年来最具个人表达和艺术况味的作品。

但问题在于,观众不买账,市场不买账,行业也未必买账。《红毯先生》很有可能成为宁浩和刘德华数年来业绩最为惨淡的一部作品。

真的是宁浩跟不上时代了吗?还是他的个人表达“脱离了群众”,为“208w”代言从而导致了市场和口碑的“双输”?

其实未必,从几方面来说:

第一,我在之前数年的影评文章中已经反复说过了,无论是中国还是全球,电影市场普遍出现了创新乏力、观众流失的现象。而中国的导演们应对的方法就是开发各种新的题材和类型,尤其是“融合类型片”逐渐成为新的潮流。

第二,我们需要用另一种方式去“教育观众”。说到教育,这可能是让不少人极为反感的。因为当初中国电影被好莱坞打败,一个重要的原因就是“说教味太重”。

但奇怪的是,中国的观众却尤其爱“微言大义”,一部电影如果只是纯纯的爆米花情绪价值,而不能给观众一点点启迪,在中国观众这里依然是不买账的。即便是当年宁浩得以扬名立万的《疯狂的石头》,何尝不是充满了讽喻和批判性?

因此,熟谙这点的宁浩,未必是没有能力把电影拍“好看”。他之所以出现了拧巴的状态,很有可能只是一个发展历程中的暂时现象。

正如同去年某论坛还沉浸在“流浪地球vs满江红”、“工业化vs作坊”、“光明vs黑暗”的二元叙事pk中乐此不疲,今天已经出现了诸如“为什么关于《流浪地球》的讨论,会出现“宏大叙事逐渐破产”的标签?”这样的讨论。

也正像宁浩在《十三邀》访谈中对许知远说的,经济基础决定上层建筑,生产力决定生产关系。许知远听到这些时立刻做出了反驳,认为宁浩在“耍大词”。其实许知远自己是最爱这些“大词”的,他只是不喜欢将个人的主观能动性、人文主义的价值取向“屈从”于这种唯物主义的逻辑。

然而我们可能会无奈的发现,对于大多数人来说,在大多数时候,社会存在决定社会意识就是真理。也因为此,当物质基础不断壮大时,我们会讨厌像《疯狂的外星人》这样的反讽,也讨厌《满江红》这样充满危机意识的“寓言”,而倾向于展示力量和宏伟架构的流浪地球这样的史诗。

然而时过境迁,当转型期的阵痛真实地降临到每个人身上时,“流浪地球”那样的宏大叙事自然也就“不那么香了”,而大家可能对更有切肤之痛的体验、平民意识的作品更有感悟,比如今年春节档几部作品一样。

对于宁浩来说,五行山下的猴子成了斗战胜佛,诸神归位,屠龙少年成了龙似乎是无可避免的宿命。从这个意涵来说,也没有超越《悟空传》的逻辑。

但真就这么绝望吗?我可以以自己的角度,来尝试说明一下,其实并没有宁浩片中这么无助。

我们可以看到,片中刘伟驰下乡去体验生活而偶遇的养猪父子,虽然最终因为刘伟驰的傲慢而闹掰了,但这对父子却非常“善于”沟通。他们不仅能迅速打破“圈层”,与刘伟驰拉上关系,并很快作为沟通的中介让刘伟驰与七乡八里的官民都“打成一片”。要不是最后的“丢刀”,这个交道就算是达成了。

按照现在的话讲,这对父子堪称“社牛”。而我们会发现,乡土社会里几乎到处充满着这样的“社牛”。就像每个村子的村口,总有几位成天坐着的大妈,通常不是打着毛线,就是嗑着瓜子打着麻将,而她们对村里村外每一户每一口的每一条动静和八卦都烂熟于心。

而现代社会是个工业社会,大家主要的任务是与充满了理性逻辑的机器和代码打交道。这种情况下,“社牛”属性是发挥不了作用的。只有在传统产业的农业和新兴业态不断涌现的服务业,以及某些需要与人打交道的职业比如营销管理等等,需要具备更多的沟通技能。

因此,沟通的困境在更大意义上还是生产力发展的结果。而同样的,困境的解决也依然要靠生产力的进一步发展。如果举例的话,我们可以假设ai的进步将会让我们在沟通上得到很大的便利。比如,大家知道沟通的基础是语言要互通。而当今aigc对人类语言的理解可谓突飞猛进,与十年前都不可同日而语。当年ai翻译的文章可谓诘屈聱牙,不忍卒读,而今天的ai翻译的文章甚至不用大改都能让人读懂80~90%的意思。

我们甚至可以假定,很快每个人随身都会有一个“ai助理”,这个助理正如单立文所表演的刘伟驰的经纪人林伟国一样,能够在深度读懂“本尊”的基础上,也能深刻理解你的社交网络中的他人,并且能够像片中林伟国一样,将别人的“言外之意”翻译给你听。简单说,ai可能比你更会沟通,而你所做的只是需要向ai学习,就像今天的围棋手向阿尔法狗学习下棋一样。

这样的图景虽然有些“倒错”,但也总比处在沟通困境中患了“失语症”更好。虽然这样也可能带来更多的问题,但世上的哪一次进步不是又带来了新的问题呢?

而另一方面,就是片中刘伟驰,以及现实中宁浩纠结的那个终极问题:电影该往何处去?我该往何处去?我该如何处理与受众的关系?

这还是源于艺术创作者内心的孤独感,正如宁浩在访谈中所说:

做艺术的人往往都是有格外孤独的童年,你的表达没有什么人去关注,总是希望有沟通的媒介,而沟通又那么难。电影就是某种沟通的桥梁。不仅建立起作者和观众之间的关系,也建立观众和观众之间的关系。

我们去看一部电影,大家是并排坐着的,在这一瞬间,你与你并排的人是同盟。我们在十分点状的瞬间里,消弭孤独感。这个非常非常难得的。

解决这个问题的方式,可能还是那个让人耳朵听出茧子的方案:爱。

宁浩:被爱是所有艺术家的追求,因为太孤独了。

我理解的爱,就是孤独感消失的瞬间。

电影有这样神奇的魔力,你可以爱作品、爱作者、爱观众,就拥有了魔法,让孤独变少,让孤岛变得少,让沟通和爱有了可能性。这是我觉得最有意思的地方。

因为爱,所以要拍电影,因为爱,所以表达,因为爱,所以渴望与观众和知己的沟通。

如果没有这个诉求,那么电影本身也无以为继。爱不是达到幸福的桥梁,爱本身就是目的。